|

农业种养技术交流与服务

|

当前位置:首页 > 农业种养技术交流与服务 > 优良品种 > 内容 优良品种油茶产业发展新论

栏目:优良品种 时间:2025/1/13 10:24:34 浏览:295 返回列表

油茶产业发展新论

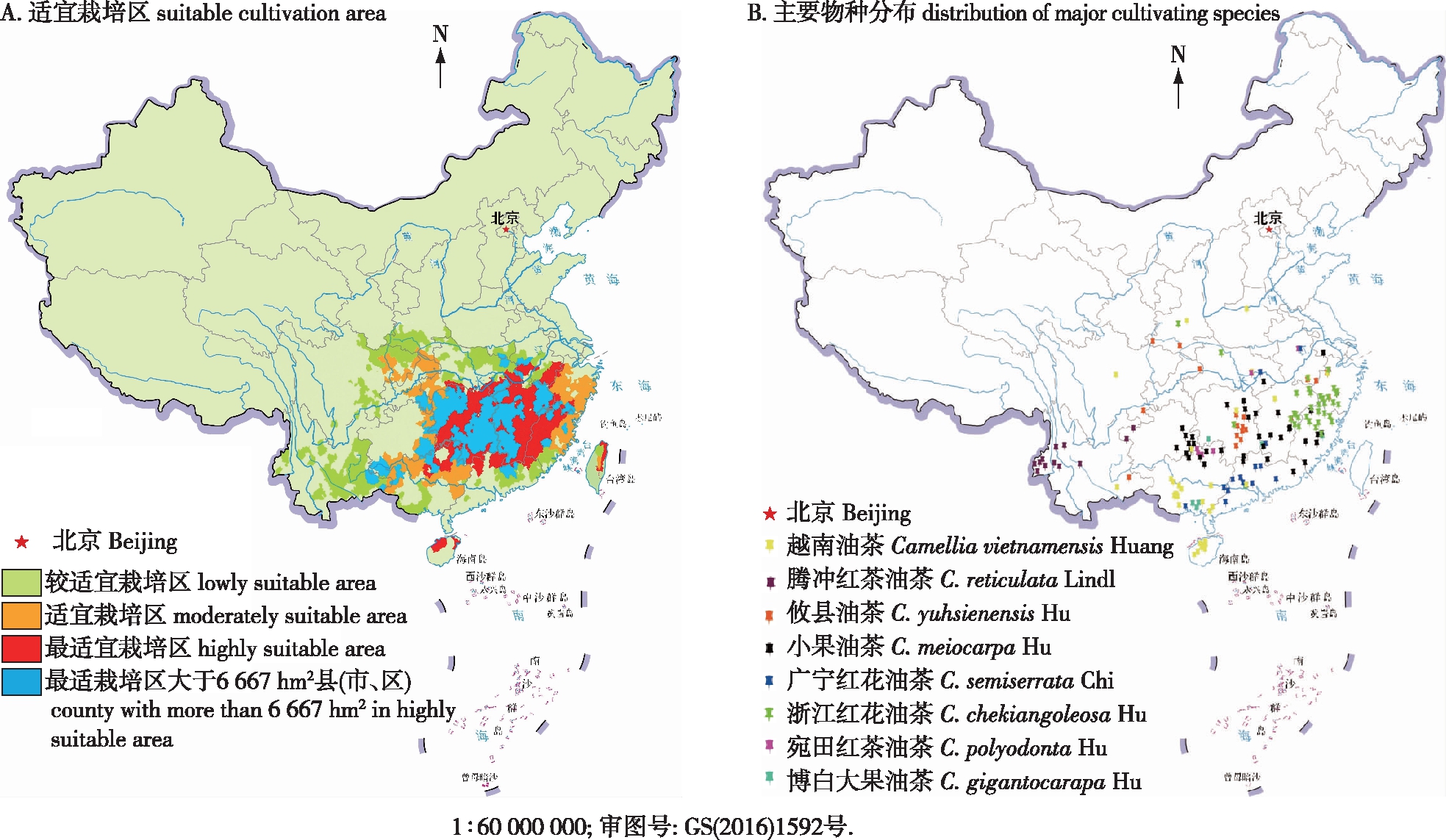

油茶(Camellia oleifera Abel.)是指山茶科(Theaceae)山茶属(Camellia)植物中种子油脂含量高,且具有一定经济栽培价值的植物总称[1]。油茶果实去除外果皮后的种子称为油茶籽或茶籽、榨取的食用油称为茶油。油茶喜光、适生于亚热带丘陵地带,适宜年均气温14~21 ℃,日照1 800~2 200 h,相对湿度74%~85%,年均降水800~2 000 mm的区域。油茶以pH 4~6微酸性黄壤或红壤为宜,耐瘠薄,在土层疏松、深厚、排水良好、肥沃的沙质壤土中生长时结实好,产量及出油率较高[2]。全国油茶主栽区及自然种群分布见图1。

图1 全国油茶主要栽培区分布

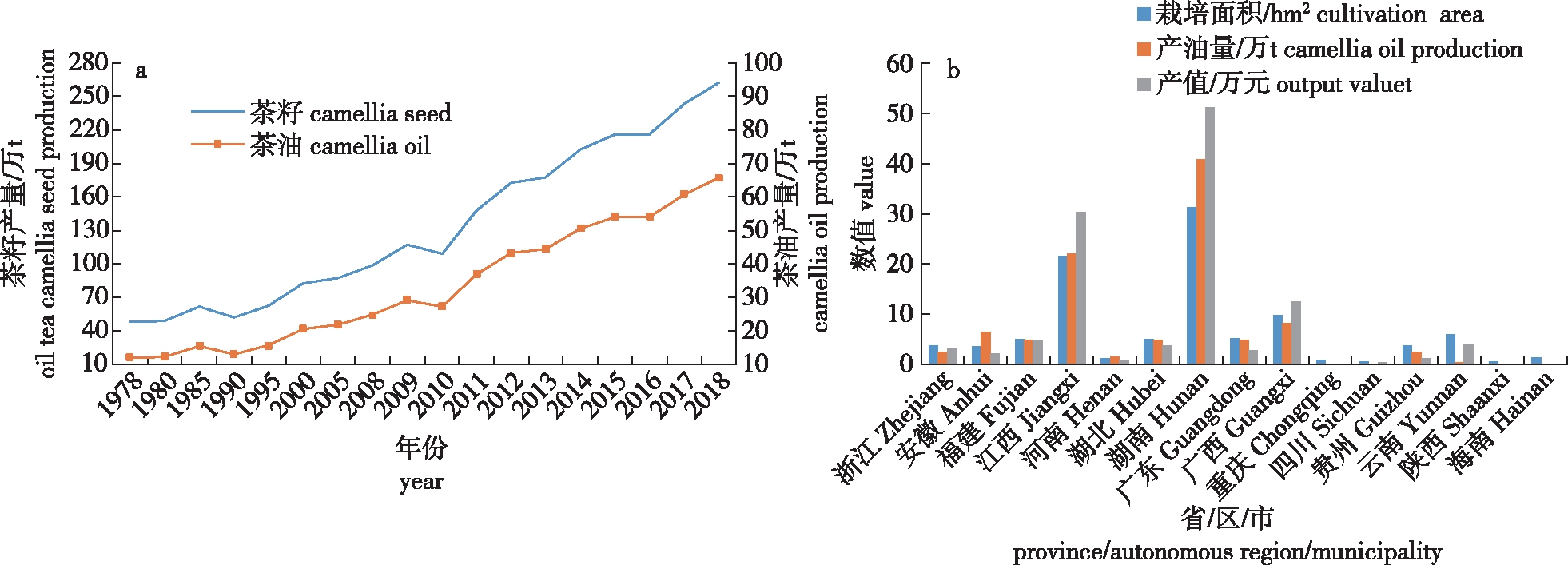

2008年在湖南长沙举行的全国油茶产业现场会是油茶发展的里程碑,油茶得到了广泛的关注和快速发展;2016年正式被国家列为大宗油料作物[3]。油茶产量逐年增加,各产区省内的面积、产油量、产值均稳步提高(图2)。油茶产业不但成为维护国家粮油安全的新兴主力,而且在南方很多产区是加快农村经济调整的特色产业,是扶贫攻坚和乡村振兴的支柱产业。

图2 全国油茶产量情况

油茶产业是指从油茶的资源培育到茶油产品的产业化和市场化的全产业链过程,包括了3个不容分割的产业构件,即资源培育,产品加工和市场化,资源与产品的社会化服务。油茶产业与茶油产业内涵基本一致但存在细微差别,油茶产业涵盖内容更多,在重点关注前端资源培育的同时,也包含了从单纯的种植业向产品加工、市场开拓的实践;而茶油产业侧重于产品加工的市场化和社会化服务,是油茶资源利用向商品社会服务的再延伸。随着社会的持续发展,茶油不再是单一产品,茶皂素[4]、洗涤、美容护肤、医药[5-6]和能源等多种衍生系列产品应运而生;油茶基地与森林康养、休闲农业、乡村旅游、观光体验等文旅产品有机结合,不断丰富和延伸油茶产品的内涵。因此,油茶产业的称谓更合理、更具前瞻性。

油茶的历史文献记载可追溯到先秦时期[7],中华民族的袓先们早在2 000多年前就开始认识油茶,并进行种植与利用[8]。但作为一个产业只是近二三十年的事。油茶生产一直以来未得到足够重视,油茶林粗放经营,易遭到破坏和荒芜,产量低。20世纪50年代后,油茶生产逐步恢复和壮大,形成初具规模的产业构架。大致划分为5个阶段:

1)20世纪50年代为生产恢复阶段。出台《关于发动农民增加油料生产》文件,大面积荒芜油茶林进行垦覆,产量逐渐上升,1956年茶油产量达8万t。

2)20世纪60年代为曲折发展阶段。油茶良种选育工作开始起步,前期大面积营造油茶林基地,后期由于十年动乱,生产受到影响,产量大幅下降,退到建国初期水平。

3)20世纪70—80年代为恢复发展阶段。随着政策逐步落实和科技成果推广,油茶林面积比建国初期扩大50%,产量增加3倍达13万t,全国选育出优良农家品种20多个,建立母树林1 666.7 hm2,实生种子园400 hm2,研发油茶芽苗砧嫁接技术,实现了良种苗木繁育技术变革。

4)20世纪90年代至21世纪初为产业启蒙阶段。选育出油茶优良无性系及良种40多个并推广应用,完善油茶芽苗砧规模繁育技术,研究推广丰产栽培和低产林改造技术,油茶林面积达266.7多万 hm2,产油24万t。

5)2008年后为产业快速发展阶段。《全国油茶产业发展规划2009—2020年》[9]将油茶提升到维护国家粮油安全高度。一批科研成果相继推广应用,年繁育良种苗木3亿株以上,良种比例和产量大幅提升,2018年茶油产量达65万t。相继开发出茶油精油、润肤露、洗发露等洗护产品,螺枯威等生物农药,油茶饼粕多抗有机肥等生物肥料[10]。

我国食用植物油消费呈刚性增长,进口依存度68%,油茶可以增加食用油供给,缓解进口压力。茶油能满足国人对高档食用油的需求,促进食用油消费结构优化。油茶产量不断提高,茶油价格也一直呈上升趋势,单位面积产值从1975年的345元/hm2增加到2016年的19 890元/hm2,有效促进农民增收。据统计,湖南省先后有30多万贫困户、100万贫困群众参与油茶产业,户均实现增收2 500元以上。同时油茶属常绿树种,四季常青,适生范围广,生态效益显著[11]。大力发展油茶产业能切实贯彻“两山理论”[12]。

自2008年油茶产业快速发展以来,油茶林种植面积从302.1万hm2发展到436.7万hm2,茶籽和茶油产量分别从98万t和24万t提高到263万t和65万t,年产值从110亿元增加到860亿元,基本实现规划的预期目标。油茶产业发展成就主要体现在4个方面。

2.1.1 从食用油小油种晋升到大宗油料作物

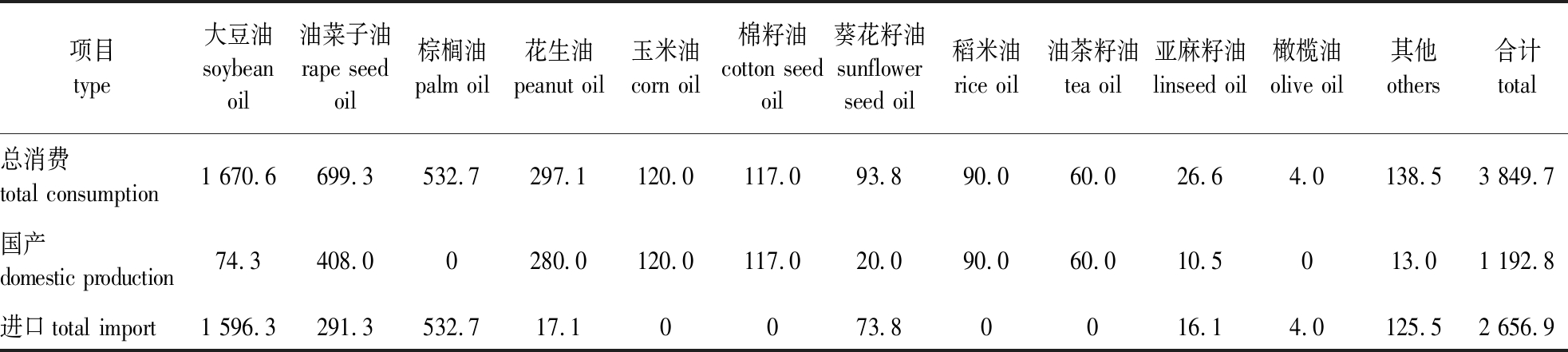

我国食用油料主要包括大豆、油菜、花生、棕榈、棉籽等传统油脂,玉米油、稻米油(米糠油)和茶油等新兴油料[14](表1)。在国产油脂中,油茶是木本油料,适合于南方低山丘陵种植。为进一步提高我国大宗油料生产能力,增加食用植物油有效供给,2016年,国家发展改革委和农业部、国家林业局编制了《全国大宗油料作物生产发展规划(2016—2020年)》,将油茶与大豆、油菜、花生等正式列入全国大宗油料作物范畴。

表1 2018年我国食用油脂生产与消费

Table 1 Domestic production and consumption of edible oil in 2018 万t

2.1.2 建设了初具规模的产业链架构

油茶产业基本实现了从育种、基地建设、加工和市场营销等全产业架构的建设。全国油茶种植面积已达436.7万hm2,其中丰产林200多万 hm2,良种化率从12.0%提高到45.7%[14];年产良种苗木7亿株,良种使用率提高到95%以上;至2018年,各类油茶加工企业达1 018家,年产茶油63万t、产值860亿元[13]。建立了国家和部省的研发、检测等支撑平台;建设油茶产品交易市场,油茶产品“互联网+”交易,还与农业发展银行、国家开发银行等金融机构共建社会融资平台等。

2.1.3 以品牌宣传带动的市场影响逐步扩大

据统计,全国各级龙头企业茶油品牌150多个,如金浩、大三湘、润心、林之神、齐云山、绿海等。销售范围也从传统的产区扩展到国内的重要城市,部分还出口到海外市场。随着茶油市场的拓展,企业对自身品牌意识越发重视。湖南省政府将茶油列入重点打造的农产品品牌,注册“湖南茶油”公用品牌商标,制订《湖南茶油》(T/HNYC 001—2018)团体标准进行质量控制,由省领导带队在港、澳和北京等会展上推介。各种举措使得企业的油茶产品销量大幅提升,大三湘公司2018年实现销售额4亿元,出口创汇1 000多万美元,同比增长80%;茶油及其衍生产品远销香港、澳门、日本、韩国、欧洲、北美等。

2.1.4 科技研发能力显著提升

油茶科研工作始于20世纪70年代,经国家“六五”“七五”“十一五”“十三五”计划等项目支撑,行业科研专项及各省科技项目的持续实施,在良种选育、丰产栽培、加工利用和质量控制等方面均取得显著成效。建设了国家油茶工程技术研究中心、国家油茶科学中心、国家林业和草原局油茶研究开发中心,国家油茶种质资源库等研发平台,国家林业和草原局油茶生物产业基地、油茶产业科技示范园,油茶标准化示范区等集成示范基地;获得国家级成果奖励4个,部省级一等奖励5个、二等奖励40多个;发明专利150多个,制订国家、行业和地方标准88个,通过科技创新给油茶产业发展注入强劲动力。

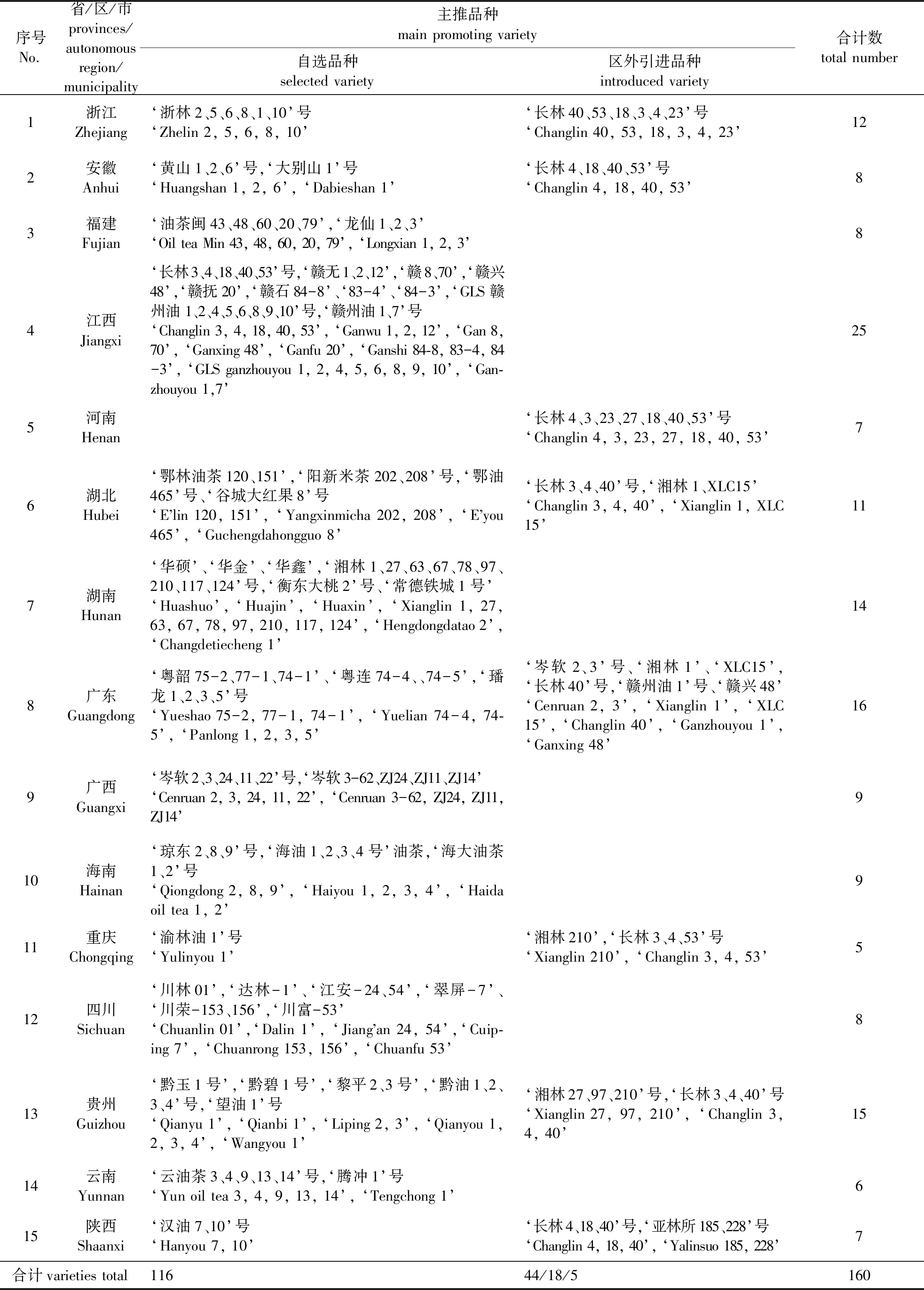

目前已审定油茶良种375个,其中通过国家审(认)定73个;国家林业和草原局《全国油茶主推品种目录》公布121个主推品种,包括8个省跨区域引种品种18个中的5个不重复品种(表2)。研究突破油茶芽苗砧嫁接规模繁育技术[14-17],研究油茶良种搭配方式[18-19]、生态造林技术、测土配方与科学施肥[20-21]、修枝整形[22]与树体培育、机械化[23]和智能化[24-25]、适时采收和农林间种复合经营[26-27]等配套栽培技术,制订丰产栽培技术规程,建设丰产示范林。

表2 全国各产区(省/区/市)主推品种

Table 2 Main promoting varieties in production provinces/autonomous region/municipality of China

注:44/18/5 表示跨省(市、区)外来引种44个(次),非重复品种18个,自选品种以外的良种5个。 44/18/5 means that there are 44 varieties introduced from province /autonomous region/ municipality ,18 non-repeated varieties and 5 varieties other than 116 self-selected varieties.

油茶加工通过引进冷榨工艺与不断完善,茶油质量显著提升。研发油茶鲜榨技术工艺,茶果采后脱壳处理技术取得突破,绿色精深加工,茶枯和茶壳的综合利用等技术工艺和系列新产品研发,使油茶产业链进一步延伸,大幅度提高油茶产品附加值。油茶种业环节能使油茶产值达到75 000元/hm2,通过全资源综合利用后,油茶的综合效益有望超过15万元/hm2。

《全国油茶产业发展规划2009—2020年》实施10 a 来,规划的466.7万hm2面积和1 000万元产值将很快完成,但250万t产量离计划目标差距还很大,一些有土地资源的产区,仍有很大的发展潜力。据测算,油茶基地建设可在目前基础上,利用5~10 a时间扩增到9 000万~1亿hm2,2040年前后形成300万~350万t规模,综合产值1万亿元以上。

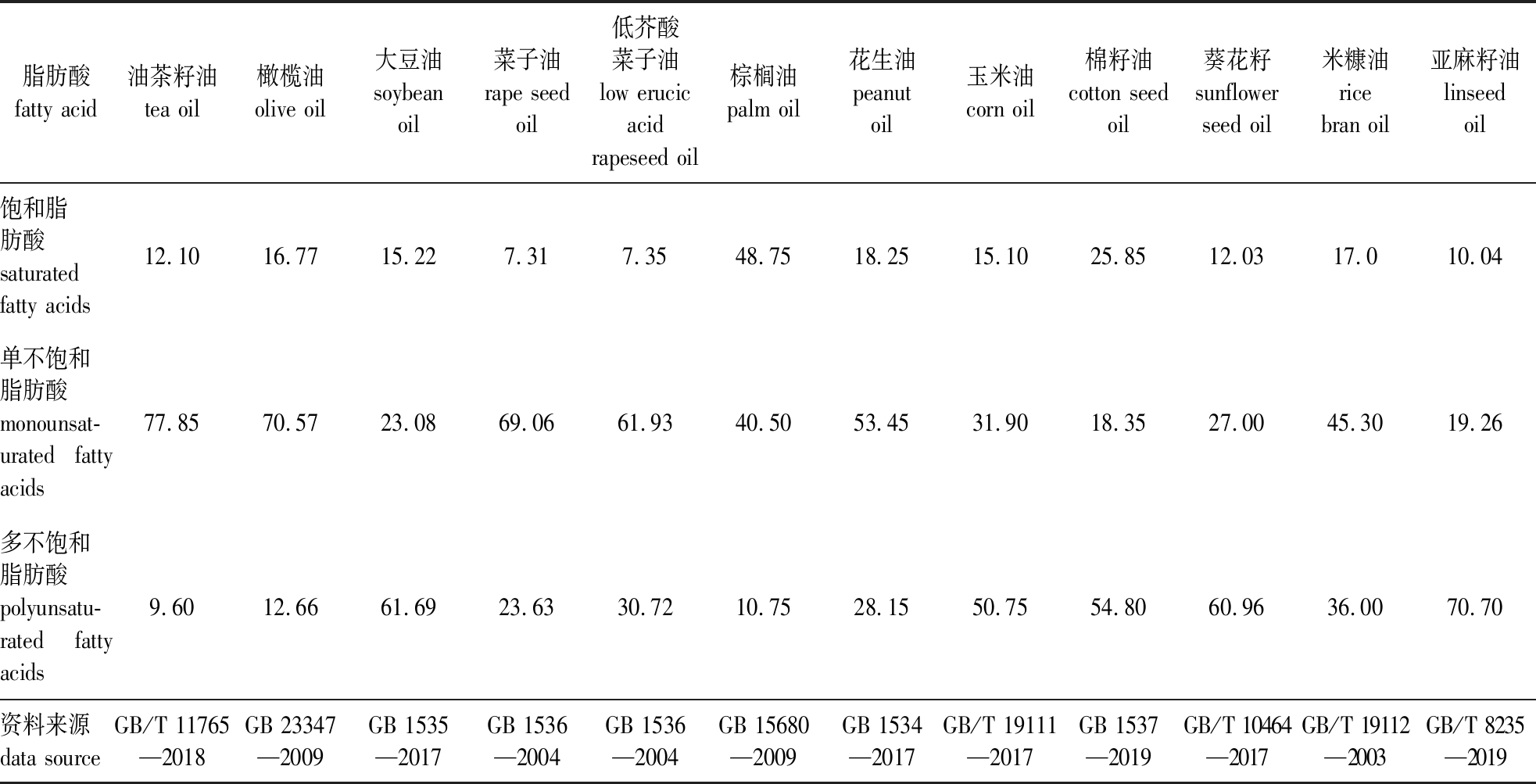

2012年以来,我国社会逐步进入了质量发展阶段,2017年油茶产业也根据新时代的要求逐步进入高质量发展阶段,油茶产品定位应向高端需求或特定群体转变。茶油品质优良,是联合国粮农组织推荐的健康食用植物油,其脂肪酸组成合理,富含油酸为主的单价不饱和脂肪酸(表3);营养价值高,人体易于吸收;茶油的烟点215 ℃,比橄榄油更符合东方烹饪习惯。

表3 国内主要食用油的重要脂肪酸组成

Table 3 Important fatty acid composition of main edible oils in China %

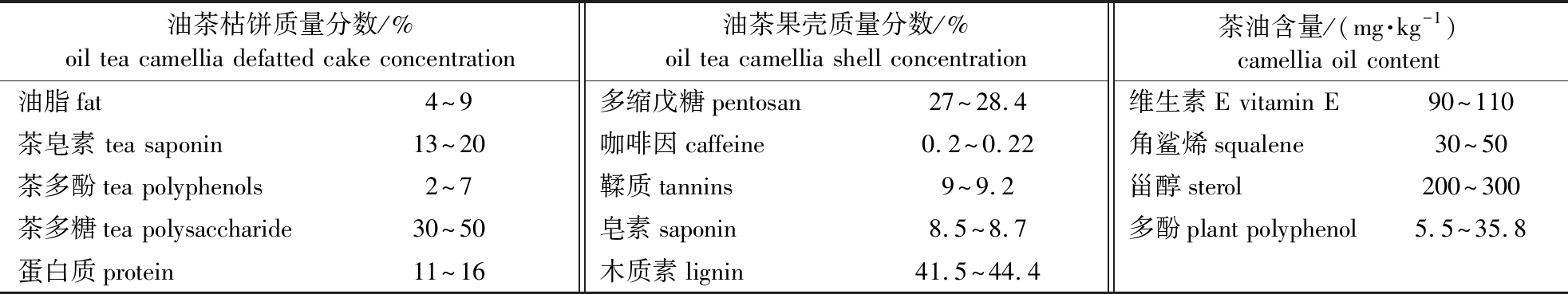

3.2.1 油茶全产业链协调发展

油茶种植收获油茶果,主导产品是茶油,副产品茶枯和茶壳均富含茶皂素、多糖和木糖醇等有效成分[28],可分离后制作多种工业原材料和生物能源等,延伸油茶产业链,增加油茶综合效益[29-30](表4)。油茶产业处于平稳发展阶段,在种苗繁育、基地建设、加工利用和产品营销等各环节有了一定基础,更需要各环节间有效协同、平稳发展。

表4 油茶及副产物中的主要有效成分

Table 4 Main active ingredients in oil tea camellia and its residual products

3.2.2 推进茶油适度加工新理念、以产品质量控制推进品牌建设

系统研发适合茶油的绿色制油和精炼工艺,生产出符合适度加工理念、富有茶油特色的多样化产品[31],使得油茶产品逐步从区域化走向全域化,甚至冲出亚洲、走向世界。

3.2.3 科技贡献在产业发展中占比将持续增长

油茶从一个树种变成经济作物再成为一个产业,必须依靠科技力量。进一步选育高产优质良种,研究油茶生物学特性、源库调控技术,探索油茶产量、品质形成的内在机理[32];研究油茶精深加工和综合利用技术,开发系列新产品等。

3.2.4 油茶基地适度规模与多样化经营协调发展

分散经营和大规模林地流转都不适宜油茶基地建设,要根据经营实体确定适度规模,如种植大户几百亩,普通企业数千亩等,并将基地建设趋向于庄园化。基地与休闲农业、文旅等有机结合,提升基地环境,为社会和群众提供丰富的生态产品,满足人民群众对高质量生活的多样化需求,是乡村振兴的有效之路。

4.1.1 油茶种植业生产周期长、效益相对较低

油茶新造林基地建设需投资45 000~60 000元/hm2,需要 4~5 a才能投产收益,8 a左右方能达到盛果期;按照现有丰产林的标准产茶果13 500 kg/hm2计算,种植环节收入仅54 000~67 500元/hm2。与茶叶烟叶蔬菜瓜果等效益较好的经济作物120 000元/hm2的收入相比,收益较低。

4.1.2 油茶产业基础设施落后

全国现存约200万hm2的低产低效林以及部分新造林基地,很多区域未通车,肥料难上山,茶果难下山。贵州、广西等一些产区还保留“捡籽法”采收。很多新造林基地建设理念落后,不作前期规划,极少考虑排灌、茶果处理、仓储等管护设施。

4.1.3 生产组织形式落后、企业效益低

油茶种植模式是传统的农户分散种植和大户、企业规模经营并存,油茶种植企业投资周期长,资金周转难;茶油加工能力严重过剩,绝大部分加工生产线全年生产时间不足2个月,设备闲置,土作坊加工的毛油(土茶油、原油)充斥市场;融资难也使企业的财务和管理成本增加;现阶段油茶产业尚属劳动密集型行业,机械化程度和生产管理效率低,造林、抚育、采摘均靠人工,致使生产成本居高不下,部分企业、特别是规模较大的企业效益不高[33]。

4.2.1 油茶科技资源不足,科技研发体系不健全

油茶科研体系不完善,缺乏持续研究的科技团队和研发平台,绝大多数中央和地方科研院所、大专院校的科研团队均针对项目临时组建,研究积累有断层,所取得的成果、资料和科研骨干等珍贵科研资源易流失,难有突破性成果。

4.2.2 科技与生产脱节、科技支撑和技术服务滞后

科技成果转化机制不完善,创新研发与生产需求严重脱节。生产一线对产业科技形势和实用技术不清、难应用;科技研发人员对生产实际需求不了解,对技术的可操作性和成熟度难把握,公司与大户极缺精通油茶良种识别、会经营懂管理的科技人才和油茶产品研发人才。

4.2.3 标准体系建设不完善、可操作性的产品质量控制技术缺失

我国现行油茶标准有88项,其中国家标准5项,行业标准29项,地方标准54项,涉及油茶育种、繁育、抚育管理、果实采收及产品加工等油茶生产的各个环节(表5)。虽然油茶标准研究和体系建设不断完善,但标准的控制指标很多不实用、可操作性不强,标准制订后宣传、推广不足,生产单位不懂或不愿意采用等。

表5 全国油茶相关标准数量汇总表

Table 5 Summary of standards related to oil tea camellia in China

4.3.1 油茶产品社会认知度不高、销售渠道不畅

油茶在南方产区有悠久的栽培历史,但由于在食用油市场中占比仅有1.5%,市场上普及度存在很大局限性,产区外的消费者不了解茶油的特色和优点。在价格方面,茶油与大宗油料对比也处于劣势,使油茶产品市场拓展举步维艰。

4.3.2 油茶产品单一,产品集群效应不足

油茶当前产品仍以食用油为主,但茶油仅占茶果生物量的15%左右,其余部分还未能充分开发利用起来。目前通过茶枯、茶壳的综合利用研发出了一些洗涤、美容和护肤等日化用品,活性炭、生物能源等工业用品,但规模还很小,产品集群效应尚未显现,影响油茶整体效益。

4.3.3 品牌效应不强

虽然近年涌现了很多茶油品牌和商标,但由于企业规模较小、缺少国内外驰名品牌,不利于开拓油茶产品销售市场,难以支撑和提升国内外市场上的竞争力。同时部分仿制和假冒伪劣产品冲击市场,让消费者真假难辨,也影响了高品质茶油的销售。

4.4.1 油茶生产秩序和经营、投资者合法权益维护不到位

油茶产业处于发展初期,在林地流转、公司创建和合作社组织等方面仍存在很多不完善,随着经济发展,经济利益纠纷等社会问题不断突显,各种区域、劳资、公司与林农等各种矛盾未能得到有效化解,严重影响企业和农户对发展产业的积极性。

4.4.2 资源集散成本较高,原材料供应矛盾突出

现有油茶林中低产林占比超过50%,林地的生产效益还有很大的提升空间。各地重点关注种植环节,对加工、物流等配套后续环节的布局和建设规划重视不够,导致低端加工产能严重过剩、而且布局不均衡,导致一些产区还存在大部分油茶籽流向了小作坊,据湖南省调查,高达60%油茶籽流向土榨坊,规模企业原材料供应不足,导致品牌茶油受到影响等问题。

4.4.3 产业配套平台建设不完善

油茶产业支撑服务平台建设滞后,大数据、产业信息、金融服务、产品交易、质量监控等均不完善,很多企业缺乏引导,各自在市场中摸索;而消费者又无法找到可以信赖的茶油产品。产品要素配套设施建设不足,油茶果初加工、冷链储藏、物流、交易市场等配套基础设施建设亟待完善。

油茶产业发展的整体战略是强化基地建设,以良种为基础,以品牌创建为抓手,以经济效益为目标,兼顾经济、生态、社会等综合效益,逐步实现标准化、园艺化、机械化、智能化、多元化发展模式;坚持推进适度规模和适度加工新理念;以高质量、高效率、低成本和多样化为加工目标,强化技术创新、工艺升级和产品系列研发等,实现油茶的全资源利用。

2009年经国务院批复的《全国油茶产业发展规划(2009—2020年)》,为油茶产业发展起到了巨大的促进作用。但随着产业发展,发现规划中对产业布局与产品拓展涉及不多、对品牌建设与市场规范不够完善、对生产组织形式研究不深、对油茶果以外的林分价值挖掘不充分等诸多问题。因此,需要总结近年发展经验,分析存在的问题,以顶层设计修订发展规划,能更好地指导新形势下油茶产业发展方向,实现油茶产业高质量发展。

油茶产业有特殊性,包括种苗生产、资源培育、产品加工、市场营销等多环节,要分析明确不同环节的产品形式、生产成本和利润来源,推进生产布局和组织方式创新,确保产业的供应链与创新链、价值链、流通链等协调发展。如湖南省提出来的“政府做品牌、企业做产品、林农做基地”等模式,就是为油茶产业链环节定位,通过下游产业拉动上游,协调与分配产业链各环节的综合效益。

建设健全油茶产业技术体系,加大对油茶产业的科技投入,充分发挥科技人才和企业的积极性,多途径开展油茶高产、优质新品种培育及配套丰产栽培技术研发,加大对新产品研发,实施对茶油、茶饼、茶壳等的综合利用,开发系列可推向市场的多元化产品,增加附加值。加快油茶林作业机械的研制和应用;积极推广适宜于机械化和低成本作业的油茶良种整地和密度设置、品种配置、水肥一体化和轻简节约栽培技术,努力降低生产成本,减轻劳动强度,提高工作效率,提高油茶整体经济效益。

油茶除生产食用油外,树体四季常青、秋冬漫山茶花盛开,适合开拓休闲文旅等生态产品,促进一、二、三产业融合,推动循环经济。充分利用山茶属近缘种——茶叶、茶花和油茶优势,通过三者有机结合建设多功能基地,符合乡村振兴和全域旅游等国家战略。一片林一个景,一个基地一个实业,切实践行习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”理念。

油茶产业发展得益于新品种选育和应用,单位面积产油量从45~75 kg/hm2提升到450~750 kg/hm2,油茶投入产出效益达到1∶3。但当前全国仍存在大量的老林,大多是新中国成立前和建国初期营造的,以直播造林为主,林相结构混乱,粗放管理或长期荒芜,低产低效。结合现有条件,对有潜力的老林实施综合改造,盘活资源,能在一定程度上提高油茶总产量。

油茶产业发展的基础是“良种”与“良法”,积极宣传贯彻《油茶丰产栽培技术规程》(LY 1328—2015,DB 43/725—2012)等技术标准,更新观念,推进优质丰产的标准化简约栽培技术,提升经营管理水平,保障新造林生长快、产量高、品质优和效益好。

生产组织形式是未来农村改革的重点。近年发展效果较好的主要有公司流转适度规模经营,公司+村委实体+农户,公司+合作社+农户,公司+基地+农户和专业种植大户等模式,通过平衡投资、股份、劳力和收益等关系使得各方诉求较为合理。此外,种植业与加工业一样,推进劳资分离和职业经营等管理新理念。

随着油茶产业的快速发展,各种生产要素与经济、社会的对接交流更加频繁,为了更好地服务产业,解决油茶产品和企业的基本信息难查询、权威资信低等问题,在后续发展中应建设一些生产、金融和贸易等专业的大数据平台,促进资源有效整合,促进油茶产品流通和贸易,营造良好的市场环境。

强化产品质量控制和市场执法力度,对种苗、生产资料、茶油相关产品进行规范,并逐步推前至毛油加工和茶籽原材料处理阶段。《茶油籽油》(GB/T 11765—2018)和《食品安全国家标准植物油》(GB 2716—2018)的修订,有利于规范茶油市场,主要改进有3个方面:一是进一步明确茶油的基本组成,可作为真假茶油鉴别的依据,要求“油茶籽油中不得掺有其他食用油或非食用油,不得添加任何香精香料”,即没有明确成份标识的调和油和劣质茶油将依法查处和制裁;二是倡导适度精炼理念,将酸值从1放宽到3,有效降低生产成本;三是各种指标更具可操作性,如将色泽改为感观观察,更直观。

油茶品牌建设要充分利用新闻媒体,把油茶林及油茶产品与人类健康、传统文化、饮食文化、生态旅游、休闲康养等文化产业关联,举办产业高峰论坛、国内外学术会议及影视行业等政府和民间机构团体活动的入驻扩大品牌影响力,打造油茶产品的世界名牌,树立起茶油的高端定位,做大、做强中国油茶产业。

油茶种植专业性很强,据测算,每个技术人员能指导133.3~333.3 hm2油茶林的经营,但日常管理只能10~20 hm2/人,所以专业技术人员极度短缺,应激励相关林业大专院校、研发机构和培训中心等对油茶技术人才的培养,来满足产业的需要。

|